この夏は、オイカワを中心に川を見ていきたいと思っている。今朝もワンペアの産卵行動を観察することができた。薄い雲のベールの下、蒸し暑い中。

産卵のまさにその瞬間、オスとメスはともに体を激しく震わせながら、オスがメスに覆いかぶさるように倒れ込み、河床の砂を巻き上げながら産卵する。サケやニゴイも産卵の瞬間は体を震わせるのだが、オイカワは助走段階というか、オスがメスを包み込むようにしてともに震える第一段階があり、そこからオスがメスを河床に押し付けるように押さえ込むことで、川底の砂をより効率的に掘り上げているように見える。オイカワのオスの長い臀鰭(しりびれ)は、メスを包み込みながら卵を下流に流さず受精効率を高める働きを持っているのではないかとも言われている。

このオイカワたちの次の産卵を待っていると、ダイサギが川底に影を落としながら低空飛行で通り過ぎた。その瞬間、数匹いたオイカワたちは、ビュッとものすごい速さで10mほど上流にある深い淵に逃げ込んだ。その後すぐに若いカワウもやってきて、その淵で狩りを始めた。狩りは失敗に終わったようだが、その後、15分ほど待ってもオイカワたちは戻っては来なかった。

少し意外な気がした。なぜならば、産卵行動中のオイカワは、人間が近づいてもビュッと逃げるが、しばらくその場でじっとしていれば、すぐにまた戻ってくるからだ。

中央の砂地が露わになっているところが産卵場。イワナやヤマメのように産卵床を作るわけではなく、たびたびの産卵で掘られた結果、このようなすり鉢状の跡ができるものと思われる。中央にいるのがメス、左上にいるオレンジ色の胸鰭を持つものがオス。

先日の土曜日、いつも平日の朝に産卵行動を観察している場所へ行くと、ファミリー連れの人たちが10人ほど水遊びをしていた。ちょうどくるぶしから脛ぐらいの水深で、子どもたちが遊ぶのにもちょうどいい。でも、それまでの経験から、オイカワはすぐ戻ってくると思い、その場で待っていた。一瞬、子どもたちが産卵場から離れた隙に、オイカワは戻ってきた。そしてすぐに産卵の瞬間を迎えたのだ。5分も見ていなかったのではないだろうか。

もしかするとオイカワは、さほど人間に危険なトーンを感じていないのかもしれない。見出すものがいるから一時的に退くだけで、いなくなればまたすぐに戻ってくる。だが、サギやカワウなどの鳥は違うのかもしれない。オイカワにとってはダイレクトな捕食者である鳥たちは、人間よりも数段階上の危険なトーンをまとっているのかも・・なんてことを思った。

たたみ2畳分ほどの小さな洲をシェアしているカルガモとアカミミガメ。彼らは互いにとても無頓着だ。ここにサギが加わっても変わらない。だが、僕が少しでも近づいたり望遠レンズを彼らに向ければ、やれやれ・・というように、皆その場を離れてしまう。彼らにとって僕は危険なトーンそのものなのだろう。

川を歩いていると、軽い疎外感を感じることがある。人間は野生動物たちとの間には、一線が引かれているように思うことが多い。でも、オイカワたちとの間で考えると、サギやカワウよりは、無関心な存在でいられるのかもしれない。

【お知らせ】

川辺の自然観察をまとめた一冊、『武蔵野発 川っぷち生きもの観察記』発売中です。ニゴイの産卵行動についてとても詳しく書いていますので、ぜひご覧になってください(アマゾンの販売ページはこちら)

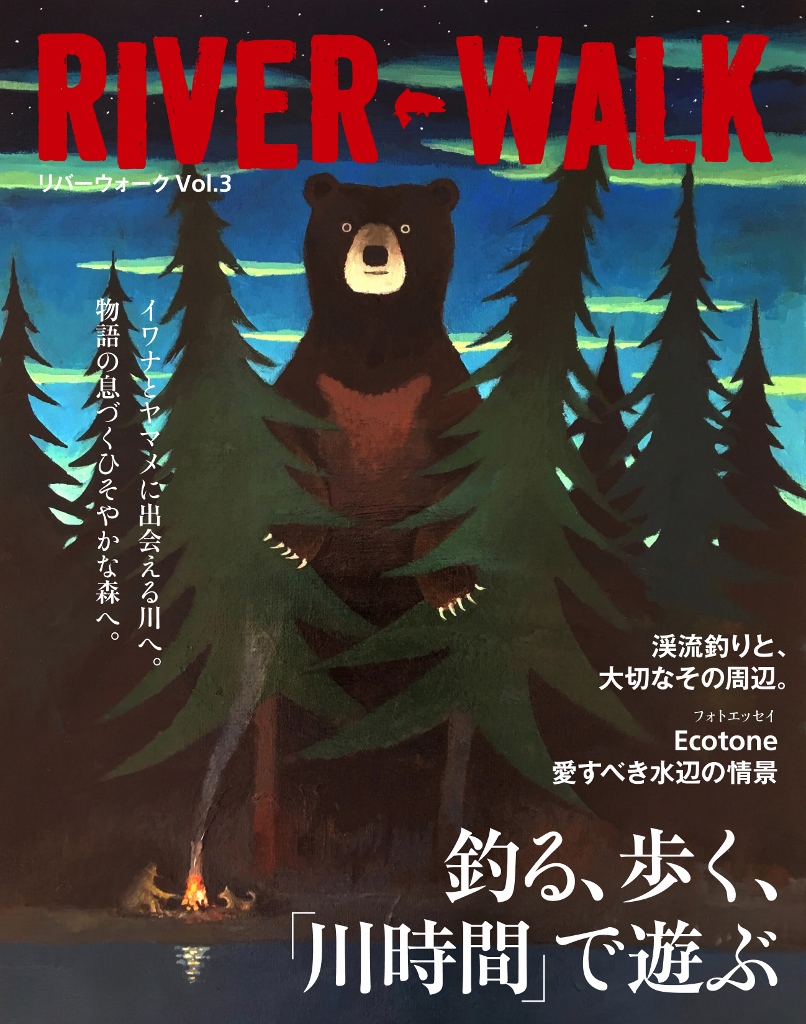

★RIVER-WALK Vol.1~Vol.3発売中です!★