ひさびさのブログ更新です。この間に雨を降らせる台風が本州の南をかすめ、オイカワの産卵期はどうやら終わりを迎えて、黒ずんだ小さなアユがヨタヨタと瀬を流れ下る様子を確認しました。日射しは強く、でも空気には時折の涼を感じる秋の始まりと夏の終わり。

近頃の私は、これも近所の自然観察ではありますが、これまであまり気にすることのなかった地衣類に目を向けています。

その気になれば場所を選ばず、どこでも観察できるのがいいところ。異なる種(のように見えるぶち模様)がせめぎ合う条件は何か。どこからどこまでが一個体なのか。などなど、少し気にするだけで疑問が湧いてきます。

ともあれ。この地位類を観察するために足を運んだのが神社でした。

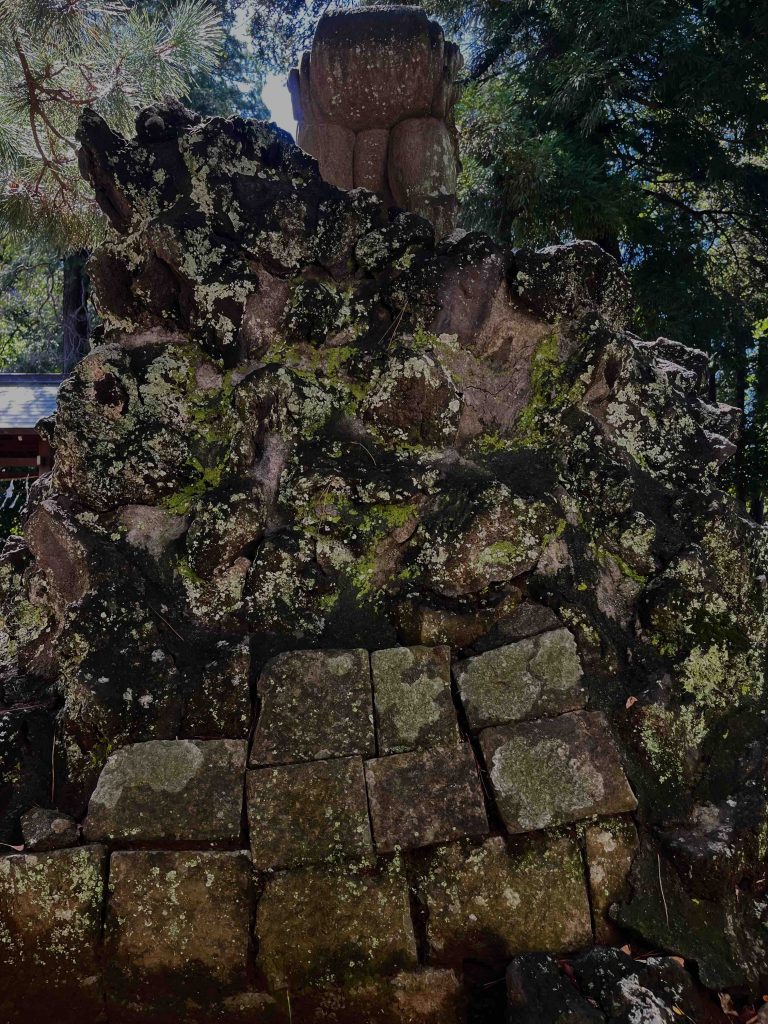

目当ては古い狛犬です。日陰の多い場所にある凸凹の基質は地衣類にとって悪くない環境のようで、思った通り色々な地位類を見ることができました。

狛犬にはドロバチの巣も多く作られており、先日はその巣を周りをうろうろするこんなハチとも出会うことができました。

宝石とも称されるセイボウ(青蜂)です。

そんなこんなでいくつかの狛犬を見ていると、あることに気づきました。

犬っぽいな…。

犬っぽい。

いや、狛犬なのだから、犬っぽいのは当たり前なのですが、一般的に狛犬と言えば・・

こんな感じだと思うんですよね(これもややクセがありますが・・)

ところが埼玉南部の私の行動範囲では、おすわりの形ではなく、野生動物さながら?の四つ足状態のものが多いのです。

親子連れも。これはのちに「子落とし」というスタイルであることを本で知りました。狛犬の元々は獅子=ライオンであり、ライオンが子供を谷底に落として強く育てる云々・・というアレです。

これは果たしてどういうことなのだろう?と考えました。

すると、ある一つの共通点に気づいたんです。それはゴツゴツとした岩山の上に狛犬が乗っているスタイルだということです。

こんな感じ。岩は溶岩のようです。つまり、積まれた溶岩の上に狛犬が四つ足で野生動物のように鎮座?するスタイルが多いということなのです。

これものちにネットで知ったのですが、このスタイルは「獅子山」というのだそうです。そしてやはり、私の行動圏には、この獅子山が多いよう。

それからは地衣類の観察よりも、獅子山に興味が移り、オイカワの産卵行動から獅子山探しへと身近な自然観察(?)への欲求はシフトしていったのです。

獅子山は実に美しい作品です。

ゴツゴツした凹凸のある溶岩の基質には地衣類も多く、ドロバチの巣やらクモの巣やらトカゲが暮らしていたりと生きものにも富んでいます。

古の石工さんたちが刻んだ作品は、それ自体にも非常に惹かれるのですが、獅子山+野生動物的な四つ足の狛犬は、さらなる魅力を私に感じさせました。

獅子山よ・・。四つ足の狛犬よ・・。

話はまだまだ長くなりそうですが、この辺で少し歩を速めたいと思います。

溶岩の獅子山+四つ足の狛犬スタイルがなぜこんなにも私の近辺に多いのか。そのカギはこれではないかと考えています。

富士塚です。富士山に上る代わりに、富士に見立てた塚を登ってお祈りする信仰により、東京近郊には結構多数あるようです。この富士塚が、私の周りにはとても多いのです。そしてこの富士塚は、富士山に見立てているわけなので、多くの場合、溶岩がセットになっています。おそらくは富士山麓から持ってきた溶岩なのではないでしょうか。

そして川こそが、この溶岩を運ぶための道だったのではないかと思うのです。そんな気になってネットを調べてみると、ポツポツとそれっぽい言及もありました。・・が、本当のことはまだ分かりません。私の周りに多いのも、他をあまり知らないからで、実はあちこちに無尽蔵にあるものなのかもしれません。

ともあれ、私の中の妄想仮説としては、富士塚のために運ばれたたくさんの溶岩の使い道のひとつとして、獅子山が選ばれ、近隣の狛犬作品を模倣したりもしながら、このスタイルが広がっていったのではないかと思うのです。

富士塚も、獅子山も、かつて舟運が盛んだった私の近所の川があったからこそ、これだけたくさんあるのではないか。そんなことを思いながら、川につながる喜びを感じながら、もう少し獅子山+四つ足狛犬の探訪を続けてみたいと思います。□〈若林〉

【お知らせ】

川辺の自然観察をまとめた一冊、『武蔵野発 川っぷち生きもの観察記』発売中です。ニゴイの産卵行動についてとても詳しく書いていますので、ぜひご覧になってください(アマゾンの販売ページはこちら)